![]()

補聴器は医療機器(管理医療機器クラスⅡ)です

補聴器は医療機器であり医療費控除の対象です。医療費控除を受けるには補聴器相談医が作成した書類が必要となります。診断結果により、障害者に該当する場合は行政からの補助があります。

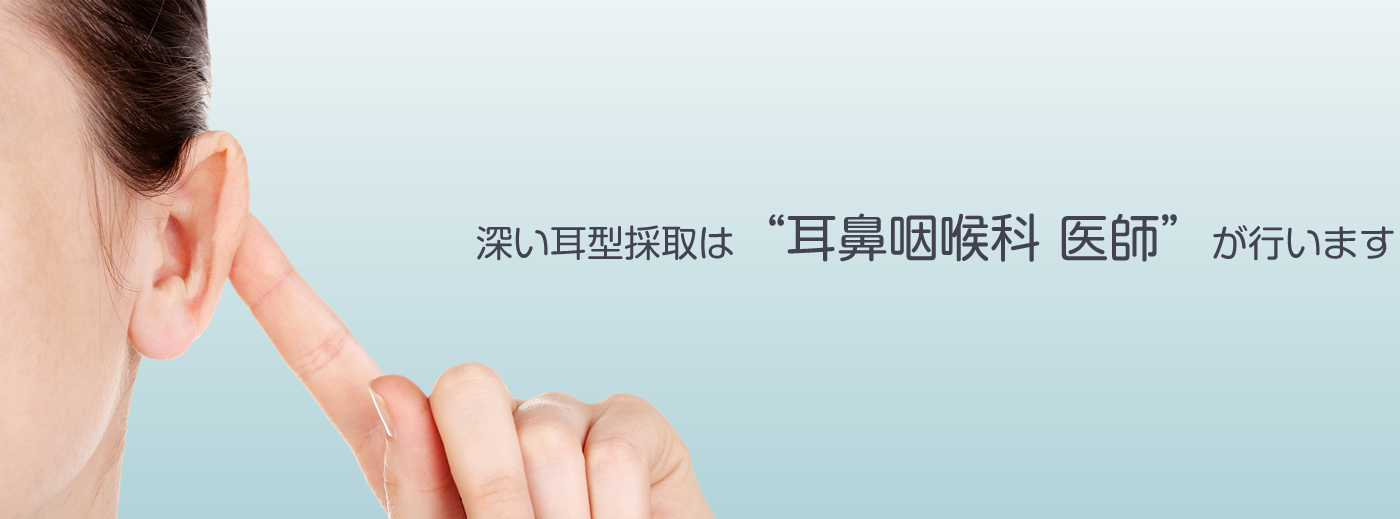

聴覚に関する診断書は耳鼻咽喉科専門医のみ記載可能です。

そのため、補聴器を検討している方や最近聞こえにくい、聞き間違いが多い、会話に参加出来ない等お困りの方は耳鼻咽喉科専門医・補聴器相談医の診察を強くお勧めします。

本当に補聴器が必要?

“医学的な補聴器”とは

補聴器外来の検査

![]()

耳鼻咽喉科検査

【聴力検査】

オージオメーターによる純音気導聴力検査・骨導聴力検査・語音聴力検査など

【耳鼻咽喉科CT】

鼓膜所見、聴力検査等か必要と思われる患者様に施行しています。 実効線量は一般CTの7分の1以下なので、体にやさしいCTと呼ばれています。

鼓膜所見、聴力検査等か必要と思われる患者様に施行しています。 実効線量は一般CTの7分の1以下なので、体にやさしいCTと呼ばれています。

![]()

特徴は詳しい検査

ABR(聴性脳幹反応)DPOAE(歪成分耳音響放射)を導入

感音難聴の9割は内耳の問題と言われています。逆に1割は内耳よりも奥の聴神経以降の問題ということです。この様な難聴を後迷路性難聴と言います。

補聴器を合わせるに当たってこの違いは患者様の満足度に大きく影響します。

当院ではこれを出来るだけ客観的に確認するためにABRとDPOAEを導入しています。

世界最小クラスの補聴器

“見えない補聴器”

“見えない補聴器”

あなたは片耳が聴こえない?あきらめていませんか

急ぎ過ぎないで、まずは補聴器をして良いかしっかり調べましょう。本来、最初に検討されるべきことですが、一般的な補聴器の供給体制では先行されるべき医師の判断がなされないまま補聴器が販売されているケースが多々あります。実際に当院でも治療が可能な「耳硬化症」であるにも関わらず補聴器を付けていた例や経過観察が必要な「聴神経腫瘍」に補聴器を勧めていた例などが見受けられました。

急ぎ過ぎないで、まずは補聴器をして良いかしっかり調べましょう。本来、最初に検討されるべきことですが、一般的な補聴器の供給体制では先行されるべき医師の判断がなされないまま補聴器が販売されているケースが多々あります。実際に当院でも治療が可能な「耳硬化症」であるにも関わらず補聴器を付けていた例や経過観察が必要な「聴神経腫瘍」に補聴器を勧めていた例などが見受けられました。 当院の考える医学的な補聴器とは医師が難聴の原因部位を可能な限り明らかにして、検査結果から考えられる効果をきちんと説明し考慮した上でフィッティングされる補聴器のことです。その為にABRとDPOAE導入し難聴の原因が内耳にあるのか後迷路にあるのか更にその局在部位を出来る限り解明します。

当院の考える医学的な補聴器とは医師が難聴の原因部位を可能な限り明らかにして、検査結果から考えられる効果をきちんと説明し考慮した上でフィッティングされる補聴器のことです。その為にABRとDPOAE導入し難聴の原因が内耳にあるのか後迷路にあるのか更にその局在部位を出来る限り解明します。

超高齢化社会を向かえ、介護の重要性が指摘されています。要介護者が自立するためには周囲の支援が必要です。そのためには充分なコミュニケーションが取れることが必要です。

超高齢化社会を向かえ、介護の重要性が指摘されています。要介護者が自立するためには周囲の支援が必要です。そのためには充分なコミュニケーションが取れることが必要です。  ? 何のことかなと思われるでしょうね? 難聴には音を心地よく聞くMCL(快適閾値)と不快なUCL(不快閾値)があります。 補聴器適合の患者様の難聴ではMCLとUCLのレンジが一般的に狭くなっております。

? 何のことかなと思われるでしょうね? 難聴には音を心地よく聞くMCL(快適閾値)と不快なUCL(不快閾値)があります。 補聴器適合の患者様の難聴ではMCLとUCLのレンジが一般的に狭くなっております。